この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

当サイトは20歳以上の方を対象としてしております。また、未成年者の飲酒は法律で禁止されています。飲酒に関して、より詳細な情報は厚生労働省の健康日本21(アルコール)や国税庁の20歳未満の者の飲酒防止の推進をご覧ください。

「酒母とは何だろう?」「酒母造りが日本酒の味を左右するって本当?」

日本酒に興味を持つ中で、このような疑問を持ったことはありませんか?

酒母は、日本酒造りの最初の重要な段階であり、日本酒の味わいを決定づけると言っても過言ではない、まさに「日本酒を産み、育てるお母さん」を造る工程です。この記事では、酒母の定義から製法、役割、種類までを徹底的に解説します。

この記事を読むことで酒母の重要性を理解し、より深く日本酒を楽しめるようになれますよ。

酒母(しゅぼ)とは日本酒造りの最初の要

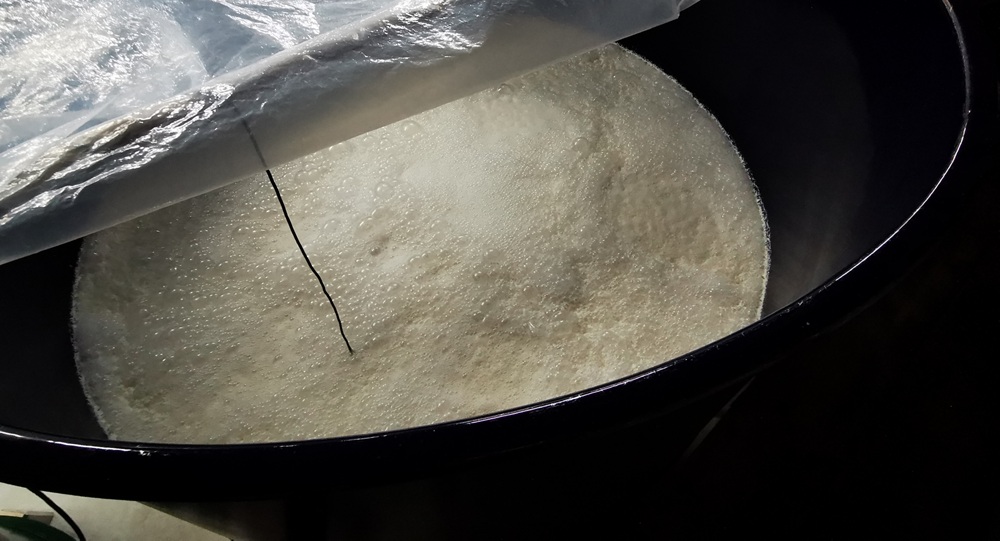

酒母(しゅぼ)とは、日本酒を醸造する際に、酵母を大量に培養するための工程、またはその培養された液体のことを指します。別名「酛(もと)」とも呼ばれます。

日本酒のアルコール発酵は、酵母が糖分を分解することで行われます。しかし、仕込みの初期段階では、蔵の中に存在する雑菌(乳酸菌以外の菌)の数が多く、酵母が十分に増殖することができません。

そこで、雑菌の繁殖を抑えながら、清酒酵母だけを純粋に、かつ大量に培養するのが酒母の最も重要な役割です。健康で力強い酵母を育てることで、その後の醪(もろみ)での健全な発酵を促し、高品質な日本酒造りへと繋がります。

なぜ酒母造りが重要なのか?その役割を解説

酒母造りは、単に酵母を増やすだけでなく、日本酒の品質を左右する以下のような、複数の重要な役割を担っています。

- 健全な酵母の育成: 清酒酵母が優勢な環境を作り出し、雑菌の繁殖を抑制することで、健全な酵母を大量に育てます。

- 安定したアルコール発酵の実現: 健全な酵母が十分に存在することで、醪(もろみ)段階でのアルコール発酵が安定し、スムーズに進みます。

- 日本酒の香味形成への影響: 酒母の種類や造り方によって、酵母が生成する香りの成分や、最終的な日本酒の味わいに影響を与えます。

このように、酒母は日本酒造りの根幹であり、その出来具合が最終的な日本酒の品質を大きく左右するため、非常に重要な工程と言えるのです。

酒母の主な製法と種類

酒母の製法は、大きく分けて「速醸酛(そくじょうもと)」と「生酛系酒母(きもとけいしゅぼ)」の二つに分類されます。それぞれ特徴的な製法と、そこから生まれる日本酒の味わいに違いがあります。

速醸酛(そくじょうもと)

速醸酛は、人工的に乳酸を添加することで、雑菌の繁殖を抑制する製法です。明治時代以降に確立された比較的新しい製法で、現在では多くの酒蔵で採用されています。

製法としては、蒸米、米麹、水を混ぜ合わせたものに醸造用の乳酸を添加します。これによりpHが下がり、雑菌の繁殖が抑えられます。その後、培養された清酒酵母を添加し酵母を増やしていきます。

- 短期間で育成が可能: 約2週間程度で酒母が完成します。

- 管理が比較的容易: 乳酸を添加することで、雑菌のリスクを低減できます。

- クリーンで軽快な味わいの日本酒になりやすい: 酵母本来の香味が引き出されやすく、すっきりとした味わいの日本酒になる傾向があります。

生酛系酒母(きもとけいしゅぼ)

生酛系酒母は自然の力を利用して乳酸菌を育成し、雑菌の繁殖を抑える伝統的な製法です。時間と手間がかかりますが、独特の複雑味と深みのある味わいの日本酒を生み出します。

生酛系酒母は、さらに以下の二つに細分化されます。

生酛(きもと)

製法としては蒸米、米麹、水を混ぜ合わせたものを、櫂(かい)と呼ばれる棒で混ぜて米をすり潰す「山卸ろし(やまおろし)」という作業を行います。これにより、米の糖化が進み、自然界に存在する乳酸菌が活動しやすい環境が整います。乳酸菌が自然に増殖し、乳酸を生成することでpHが下がり、雑菌の繁殖が抑制されます。その後、清酒酵母を添加し、時間をかけて酵母を培養します。

- 長い育成期間が必要: 約1ヶ月以上の時間をかけてじっくりと育成します。

- 複雑で深みのある味わい: 自然な乳酸発酵由来の複雑な酸味や、酵母由来の豊かな風味が特徴です。

- 力強い酒質になりやすい: 濃厚で飲みごたえのある日本酒になる傾向があります。

山廃酛(やまはいもと)

製法としては生酛と同様に自然の乳酸菌を利用しますが、「山卸ろし(やまおろし)」の工程を省略します。これは、明治時代に発見された「山卸廃止酛(やまおろしはいしもと)」を略したもので、米の自然な溶解を促すことで、乳酸菌の生育を助けます。

- 生酛よりもさらに自然な造り: 山卸ろしを行わない分、より自然な微生物の働きに委ねられます。

- 独特の野性味と複雑さ: 生酛よりもさらに個性的な香りや、ワイルドで複雑な味わいを持つ日本酒になることがあります。

酒母の違いが日本酒の味わいに与える影響

酒母の種類によって、育つ酵母の性質や、酒母に含まれる成分が異なるため、最終的な日本酒の味わいに大きな影響を与えます。

| 速醸酛 | クリーンで軽快、酵母由来の香りが際立つ、すっきりとした味わいの日本酒になりやすい |

| 生酛 | 複雑な酸味、濃厚で深みのある味わい、独特の香りが特徴の日本酒になりやすい |

| 山廃酛 | 生酛よりもさらに個性的で、野性味のある香りや、複雑で奥行きのある味わいを持つ日本酒になりやすい |

もちろん、酒母だけでなく、米の種類、精米歩合、水質、酵母の種類、杜氏の技術など、様々な要素が日本酒の味わいを決定づけます。しかし、酒母はまさにその出発点であり、非常に重要な要素であることは間違いありません。

「酒母」を知れば日本酒はもっと面白くなる!

この記事では、酒母の定義、役割、製法、種類、そして味わいへの影響について詳しく解説しました。

酒母は日本酒造りの最初の段階でありながら、その後の品質を大きく左右する非常に重要な工程です。速醸酛と生酛系酒母という異なる製法があり、それぞれに特徴的な味わいの日本酒が生まれることをご理解いただけたかと思います。

次回日本酒を飲む際には、ぜひそのお酒がどのような酒母で造られたのかにも注目してみてください。きっと、これまで以上に日本酒の奥深さや多様性を感じることができるはずです。

でわでわ