この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

当サイトは20歳以上の方を対象としてしております。また、未成年者の飲酒は法律で禁止されています。飲酒に関して、より詳細な情報は厚生労働省の健康日本21(アルコール)や国税庁の20歳未満の者の飲酒防止の推進をご覧ください。

「都心から日帰りで行ける場所で、美味しいお酒と自然を楽しみたい…」

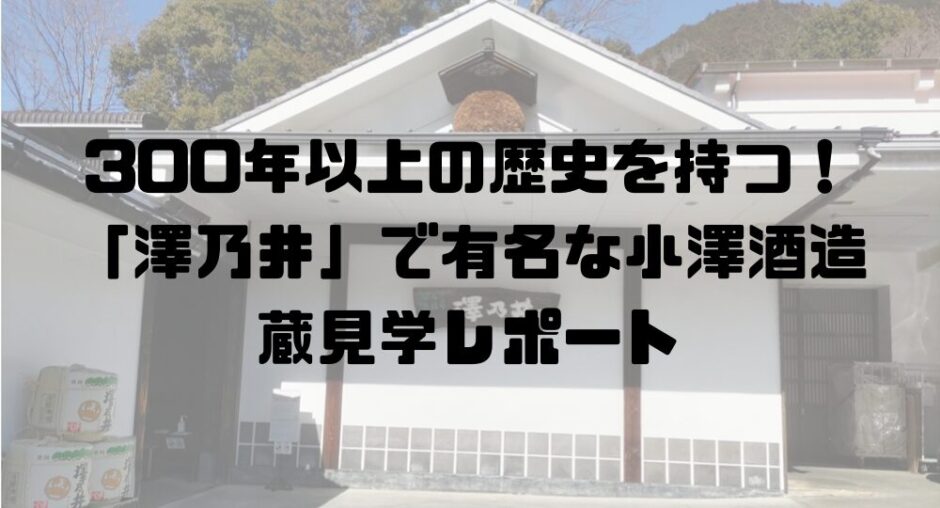

そんなあなたにピッタリなのが、東京都奥多摩エリア、多摩川のほとりにある小澤酒造(おざわしゅぞう)です。銘酒「澤乃井(さわのい)」の醸造元として知られ、豊かな自然に囲まれたロケーションと、充実した酒蔵見学(※現在、見学コース内の無料試飲はありません)が人気を集めています。

この記事では、2025年4月現在の最新情報に基づき、小澤酒造の酒蔵見学の魅力を余すところなくお伝えします!予約方法から見学当日の流れ、有料の「きき酒処」での楽しみ方、さらには併設の「澤乃井園」や周辺のおすすめスポットまで、あなたが知りたい情報をギュッと詰め込みました。

これを読めば、あなたもきっと小澤酒造に行きたくなるはず。さあ、日本酒と自然が織りなす癒やしの旅へ出かけましょう!

夏休みに行けば子供の自由研究の題材としても使えます!

澤乃井で有名な小澤酒造は300年以上の歴史ある東京の酒蔵

まずは、小澤酒造がどんな酒蔵なのか、その魅力に迫ってみましょう。

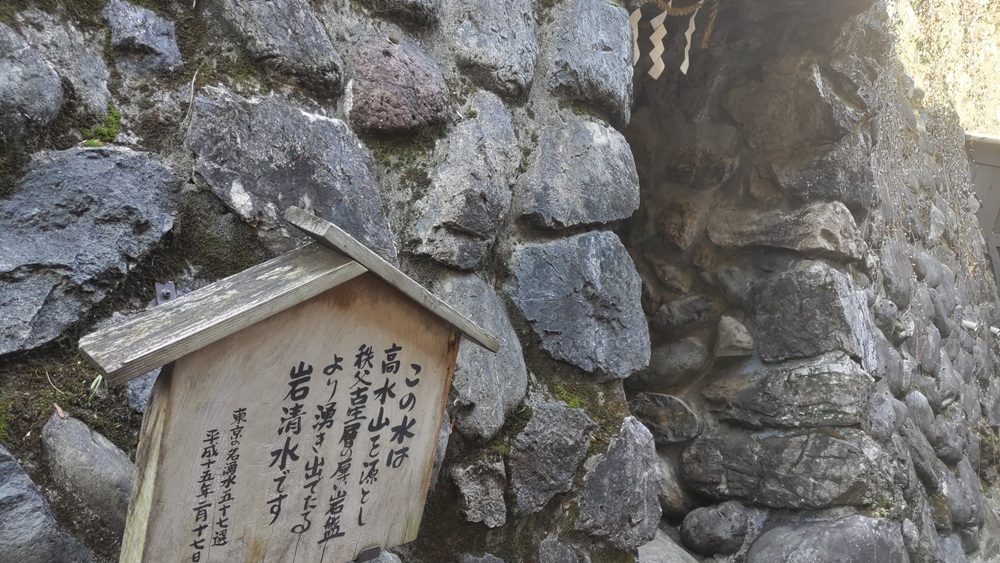

多摩川の清流が生む銘酒「澤乃井」

小澤酒造の創業は、なんと元禄15年(1702年)。300年以上の長きにわたり、この奥多摩の地で酒造りを続けてきました。代表銘柄である「澤乃井」の名は、蔵の近くの岩場からコンコンと湧き出る清らかな水に由来します。「沢(澤)の井戸」から汲まれるこの水は、現在も仕込み水として使われており、「澤乃井」のすっきりとした味わいの源となっています。

酒造りのこだわりと歴史

秩父古生層の岩盤を掘り抜いた洞窟貯蔵庫や、伝統的な製法を守りつつも最新技術を取り入れた酒造りが特徴です。豊かな自然環境を活かし、米作りから手がけるなど、品質へのこだわりは徹底しています。敷地内には歴史を感じさせる建造物も多く残っており、見学ではその雰囲気も味わうことができます。

小澤酒造の酒蔵見学【基本情報】

「行ってみたい!」と思ったら、まずは基本情報をチェックしましょう。情報は変更される可能性があるため、必ず事前に公式サイトで最新情報をご確認ください。

見学は予約必須!予約方法をチェック

酒蔵見学は完全予約制です。当日に空きがある場合は当日受付も可能ですが、土日や祝日、大型連休は予約が埋まってしまう可能性が高いので事前に予約をしてから見学に向かいましょう。

- 予約方法: 公式サイトの予約フォームから予約可能です。10人以上の大人数の場合は電話で確認しましょう。

・公式サイト:https://reserva.be/sawanoikengaku (※必ず最新の情報をご確認ください)

・電話番号:0428-78-8215 - 予約開始時期: 見学希望日の1ヶ月前から予約できます。

- 注意点: 定員になり次第締め切られます。特に週末や行楽シーズンは早めに予約しましょう。

見学コースと所要時間、料金

- コース内容: ガイドさんの案内で酒造りの工程や蔵の歴史について説明を聞きながら、蔵の内部(一部)を見学します。

- 所要時間: 約45分〜60分程度です。

- 料金: 見学自体は無料です。

アクセス方法(電車・車)と駐車場情報

小澤酒造は東京都青梅市沢井2-770にあります。東京都で300年前から酒造りをしている歴史ある酒蔵です。

- 電車の場合:

- JR青梅線「沢井駅」下車、徒歩約5分。都心(新宿駅)から約90分程度です。駅からの道も分かりやすく、多摩川沿いの景色を楽しみながら歩けます。

- 車の場合:

- 圏央道「青梅IC」または「日の出IC」から約30分。

- 奥多摩駅付近のキャンプ場から約20分。

- 駐車場: 澤乃井園に無料駐車場があります。(約80台)ただし、週末などは混雑することがあるため、公共交通機関の利用もおすすめです。

- 注意: 飲酒運転は絶対にやめましょう。ドライバーの方は利き酒処での試飲もできません。

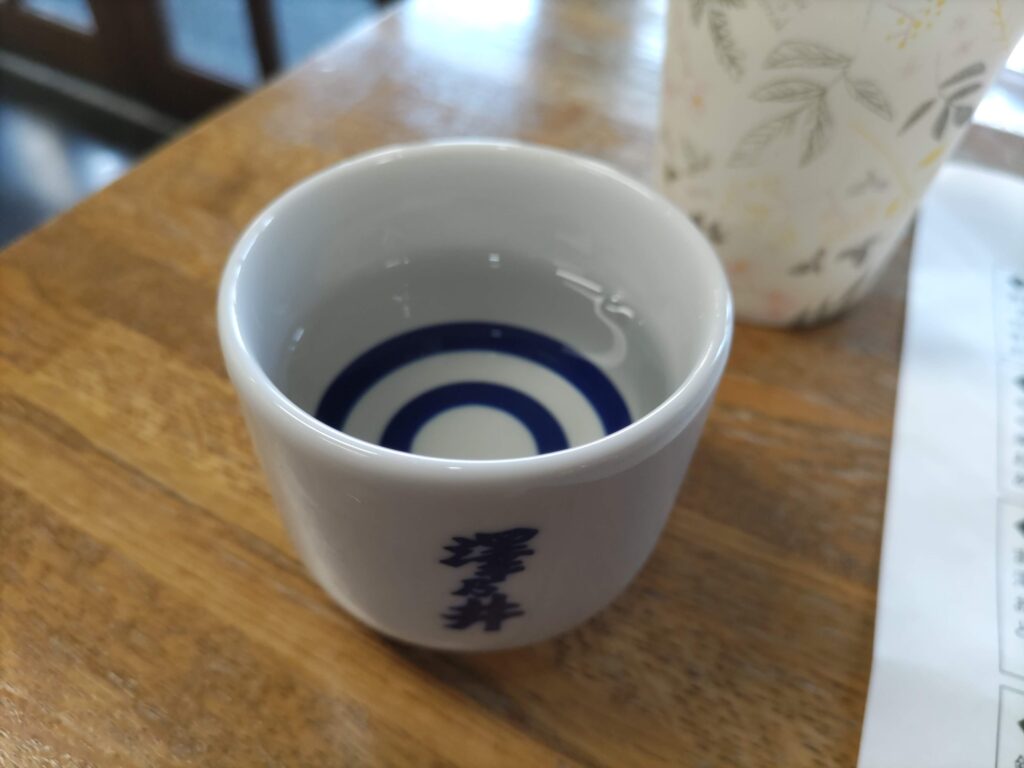

唎酒処は予約不要で利用可能

唎酒処では300円で試飲ができ、お猪口のプレゼントが付いています。このお猪口が普通のお猪口よりも一回り大きいので満足感のある試飲ができます。蛇の目のお猪口は日本酒が美味しく呑める!個人的には沢蟹のマークが付いてたら完璧だったんですが、澤乃井のロゴのみでした。

2杯目以降は100円引きで試飲させてもらえます。

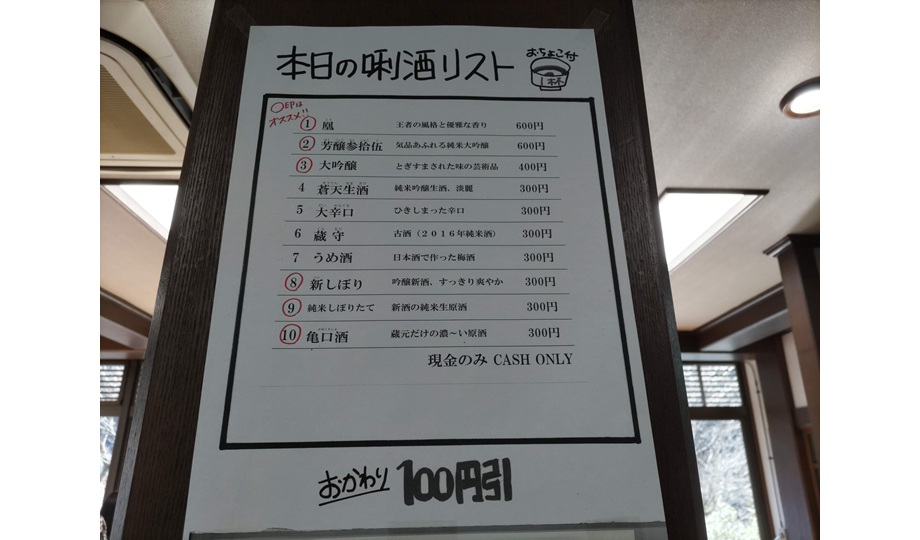

純米大吟醸等は600円(2杯目以降500円)と少し値段が異なりますが、この価格で試飲できるなら十分満足できます。

行く前にチェック!酒蔵見学の注意点とTips

より快適に見学を楽しむために、いくつか注意点と役立つ情報をお伝えします。

- おすすめの服装と持ち物:

- 蔵内は階段の上り下りや滑りやすい場所もあるため、歩きやすい靴(スニーカーなど)が必須です。ヒールやサンダルは避けましょう。

- 温度調整しやすい服装がおすすめです。

- マナーと注意点:

- 酒蔵は繊細な発酵菌が働く場所です。納豆など匂いの強い食品を食べるのは見学前日から控えましょう。

- 香水や整髪料など、香りの強いものもNGです。

- 写真撮影は可能な場所と不可の場所があります。ガイドさんの指示に従いましょう。

- 利き酒処での試飲は節度を持って楽しみましょう。

- 動画撮影はNGですのでご注意ください。

- 子連れ・バリアフリー情報:

- 未就学児等の小さなお子様連れの場合、見学可能か事前に確認するのがおすすめです。

- 蔵内は段差などもあるため、車椅子での見学が難しい場合があります。事前に相談・確認しましょう。

いざ潜入!酒蔵見学 体験レポート

注意点等確認したら早速酒蔵見学に行ってみましょう!

元禄蔵の前に集合して最初に小澤酒造の歴史の説明があります。また、蔵の中に入る前に杉玉について教えてくれました。

当時は杉の葉に殺菌作用があると考えられ、お守り的に下げているという説があるそうです。

新酒が出来た合図として軒下に飾るものと漠然と思い込んでおり、理由等は考えた事も無かったので目から鱗が落ちました。

杉玉の事を小澤酒造では「酒林(さけばやし)」と呼ぶことや、小澤酒造は林業も営んでいるため、杉の葉を自分達で調達出来ること、他の酒蔵へ杉玉の出荷等も行っていることを教えてくれました。

元禄蔵で酒蔵見学

元禄蔵の閉ざされた入り口の上には神棚がありました。酒造りは元々神事が関係している事が多いので、設置されているのだろうと考えました。

特に説明とかはなかったです。聞いとけばよかったな。

壁が二重になっているため、一年通して気温の変化が少ないのが特徴です。多湿のため、菌が繁殖しやすい環境であることも蔵ならではの特徴でしょう。

木を加工していない丸太のまま柱や梁に使用されている珍しい造りで、木独特の曲がり等も計算されているため、当時の技術力の高さに脱帽です。

大きな地震は何度か経験しているが、びくともしない堅牢な蔵、それが元禄蔵。

今は基本的には酒造りは違う蔵で行われ、酒の貯蔵庫として使っているそうです。

貯蔵タンクの大きさと多さに驚く

タンクの容量は約8000リットル。それぞれのタンクにタンク番号と詳細な容量が酒税法に準じた表示として一つ一つ記載されています。

話によるとタンク1つで1日2合毎日呑んだとしても60年呑むことができるとのこと。成人してから80歳までと考えると、ほぼ一生分の酒が呑める量のタンクがズラリと並んでいる事に荘厳さを感じます。

上槽場を見学しながら磨きの説明

上槽という、酒を搾る工程の説明を受けました。小澤酒造の酒の搾り機(槽という)は近代的な機械です。しっかり搾れる事と板状の酒粕が取れるのが特徴です。

また、磨きの説明をしてくれます。驚いたのは精米歩合35%の大吟醸酒を造る時に米を磨こうとすると40日かかるそうです。飯米とは異なり、均等に麹菌が入っていくよう米が丸く削れるように磨く必要があるので時間がかかるとのこと。

精米歩合についてはまとめた記事がありますので、よかったらこちらもどうぞ。

日本酒の基礎知識 その2 ~精米歩合~

日本酒の基礎知識 その2 ~精米歩合~

蔵守という名の瓶貯蔵の古酒

蔵守という銘柄の日本酒の古酒です。味わいは紹興酒に近いとのこと。

2025年2月現在、試飲コーナーでは2016年の純米酒を試飲することが出来ます。

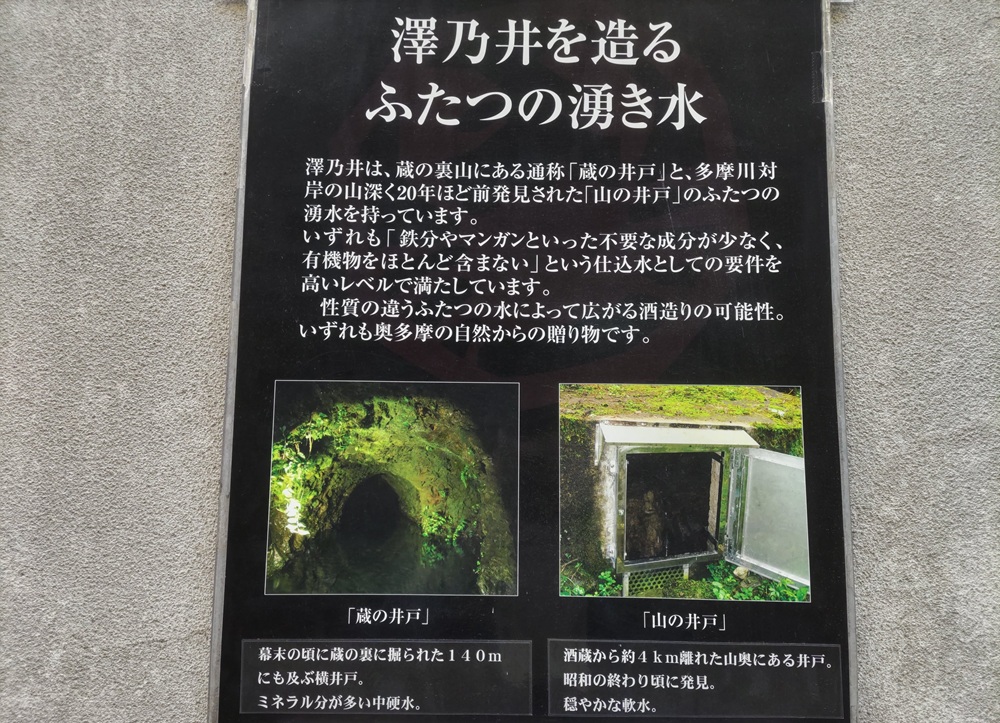

2ヶ所の湧水を仕込み水に使用している

「蔵の井戸」と「山の井戸」という2種類の仕込み水を使い分けて澤乃井のお酒は醸されています。

蔵の井戸は蔵見学で見ることができ、洞窟のように横に井戸を掘っている横井戸で、硬水の水だそうです。比較的辛口でキレのあるお酒は蔵の井戸の仕込み水を使用しているそうです。

蔵の井戸の入り口。身長の高い人には少し窮屈に感じるかもしれません。

奥に進むとガラス越しにライトアップされている仕込み水を見ることが出来ます。

横井戸の中から入り口を見るとこんな感じです。

一方、山の井戸は川向こうの4kmほどの山の中にある井戸のようで、簡単には見学できないそうです。軟水の水で、優しい甘口のお酒は山の井戸の仕込み水を使用するとのこと。

売店近くに仕込み水を飲むことができる場所がありました。

見学当時は仕込の最盛期だったので、仕込み水の試飲はできませんでした。試飲に回せないほどの量の仕込み水を使用してお酒を造っていると考えると本当に大きな蔵だなと感じます。

酒々部屋に戻って見学終了

蔵の井戸のすぐ横の扉を開けると酒々部屋になっていて、酒蔵見学が終了となります。

酒々部屋には以前使われていた洗瓶機が展示されていました。

酒々部屋の天井。趣があります。

見学後のお楽しみ!「きき酒処」で澤乃井を堪能

ここでは、定番酒から季節限定酒、高級な大吟醸まで、常時10種類程度の「澤乃井」を有料で少量ずつ試飲できます。まずはお猪口(おちょこ)を購入し(初回のみ、持ち帰り可)、券売機で好きなお酒のチケットを買うシステムです。少量ずつ色々試せるので、自分の好みのお酒を見つけるのに最適!

今回の唎酒リスト

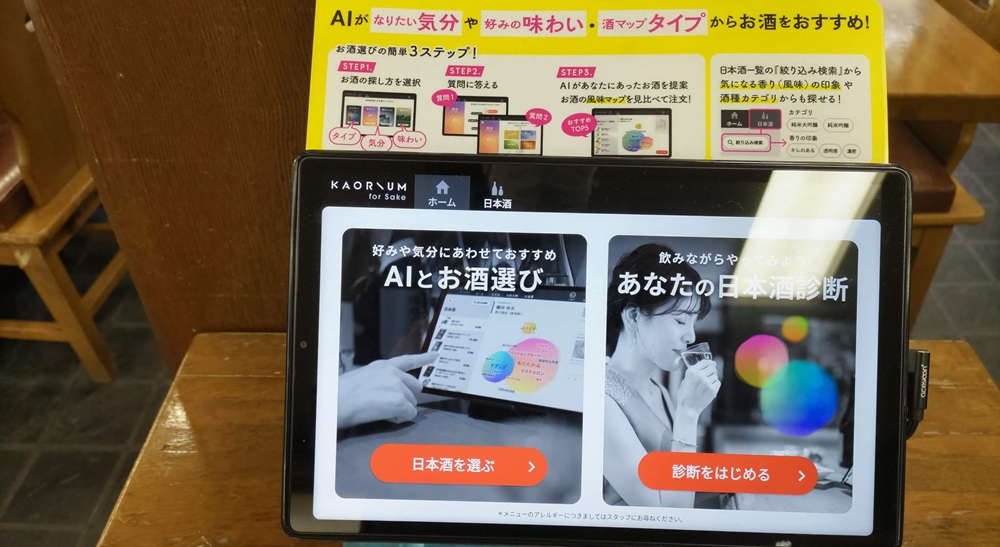

なんとAIがオススメの日本酒を選んでくれるサービスまであります!

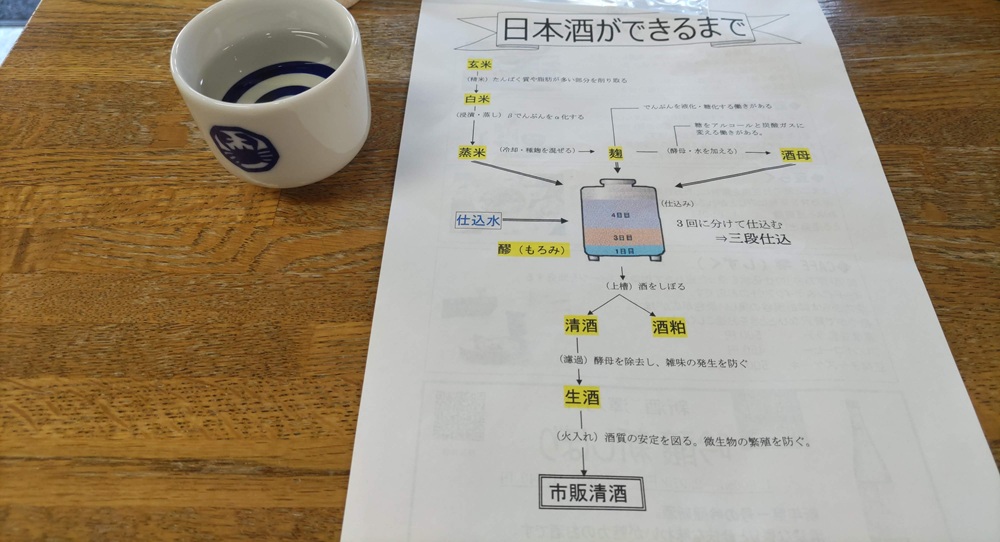

見学すると「日本酒ができるまで」のプリントをいただけます。分かりやすい!

今回は蒼天生酒、新しぼり吟醸酒、亀口酒の3種類を試飲しました。訪れる時期によって、その時にしか味わえない季節限定の生酒や、普段はなかなか手が出せない高価な大吟醸なども試飲できることがあります。一期一会の出会いを楽しんでください。

見学だけじゃない!「澤乃井園」で充実のひとときを

小澤酒造の敷地内には「澤乃井園」と呼ばれるエリアがあり、見学や利き酒の後も楽しめる施設が充実しています。

- お土産探しは「売店」で!限定酒やグッズも豊富:

- きき酒処で気に入ったお酒はもちろん、ここでしか買えない限定酒や、酒粕を使った食品(漬物、まんじゅうなど)、オリジナルグッズなどがずらり。お土産選びも楽しい時間です。

- ランチや休憩に「ままごと屋」「豆らく」:

- 多摩川の景色を眺めながら豆腐料理や懐石料理を楽しめる「ままごと屋」、軽食や甘味処の「豆らく」など、食事処も充実。見学後のランチや休憩にぴったりです。

- 豊かな自然を満喫!庭園散策と多摩川の絶景:

- 手入れの行き届いた庭園や、多摩川沿いの遊歩道を散策するのもおすすめ。四季折々の自然と清流の景色に癒やされます。吊り橋(楓橋)からの眺めも最高です。

合わせて楽しみたい!周辺のおすすめ観光スポット

せっかく奥多摩まで来たなら、周辺の観光も楽しみましょう!

御岳山ハイキング

ケーブルカーで気軽に登れ、武蔵御嶽神社やロックガーデンなど見どころが多数あります。

玉堂美術館

日本画家・川合玉堂の作品を展示。澤乃井園からも徒歩圏内です。

公式ページ:http://www.gyokudo.jp/01now/index.html

奥多摩のカフェ・食事処

古民家カフェや地元の食材を使ったレストランなど、素敵なお店がたくさんあります。

鳩ノ巣渓谷

多摩川が作り出した美しい渓谷。ハイキングコースも整備されています。

小澤酒造の見学前に少し担当の方とお話しできました

瓶不足について

1年以上前ですが一升瓶が少なくなってしまい、日本酒を詰めることができないという話を聞いていました。

現在の状況を伺ってみると、一升瓶が少ない状況はだいぶ回復しているので不足することはまず無いとのことです。しかしながら懸念点として瓶代が上がってきているので注視していることを教えていただきました。

米の価格高騰について

2024年の終盤から米不足、その後米価格の高騰が起こっています。

蔵元の方に聞いてみると米の価格高騰は僕たちが食べる飯米だけではなく、仕込みに使う酒造好適米にも影響があるようです。

今後の情報収集をしているけれど、農協の方々から得られる情報や仕入業者から得られる情報が全くバラバラなので、これからどうなるか本当に分からないようでした。

ちなみに直近の米の仕入れ価格は去年の山田錦の価格を越えていたため泣きそうだったとのこと。。。

今年は日本酒の値上げが多くなりそうですね。

帰りにご注意!気を付けるべきポイント

とても満足してほろ酔い気分で帰ろうとしたところ気が付いてしまいました。

この上り坂登るのか…40すぎのおじさんには結構キツイです。

さらに駅に着いた時に訳が分からなくなりました。ホームが一つしかなかったんです。

よくよく時刻表を調べてみると、上りも下りも同じ線路を使ってる事がわかりました。初めての体験で驚きました。

帰りまで含めて、面白い体験ができました。

小澤酒造の酒蔵見学は体験する価値あり!

小澤酒造の酒蔵見学には以下のようにたくさんの魅力があります。

- 300年の歴史を持つ酒造りの現場を間近で見られる

- 丁寧で分かりやすいガイドさんの解説

- 「きき酒処」で豊富な種類の「澤乃井」を試飲できる

- 食事やお土産、自然散策も楽しめる「澤乃井園」

- 都心から日帰り可能なアクセスの良さ

豊かな自然の中で、日本の伝統文化である酒造りに触れる貴重な体験は、きっと心に残るはずです。ぜひ次の休日に、奥多摩の小澤酒造へ足を運んでみてはいかがでしょうか?

今後も酒蔵見学に行った際には皆様のタメになる情報を投稿していきますね。

でわでわ。